NeuquenNews

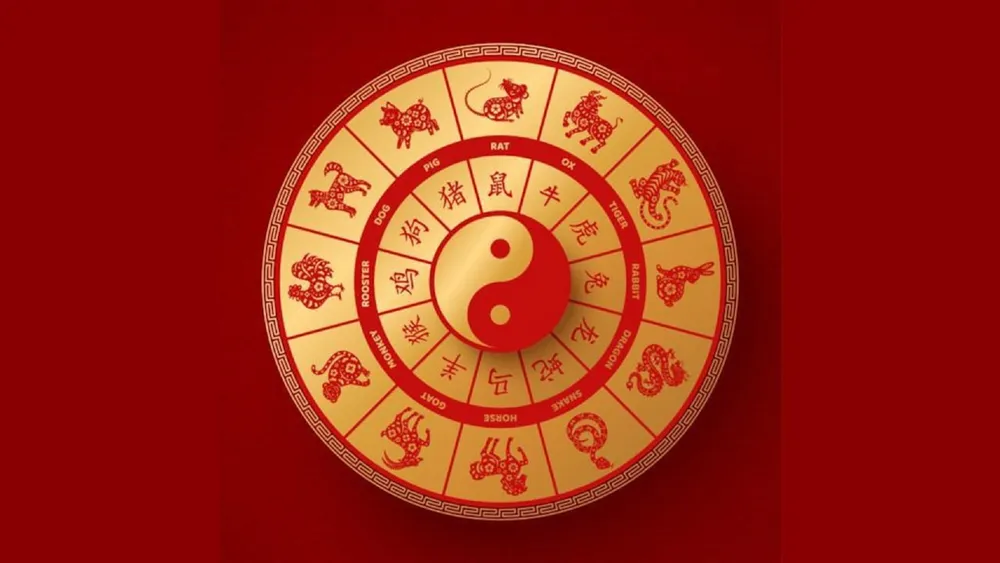

HORÓSCOPO CHINO19/01/2026Lunes de reordenamiento consciente, inicio sin apuro y decisiones que maduran. El lunes 19 de enero de 2026 no arranca con empuje brusco, sino con una energía de reactivación progresiva. Después del domingo de integración emocional, el día invita a volver al movimiento sin perder lo aprendido, retomando responsabilidades con mayor claridad y menos ansiedad.

NeuquenNews

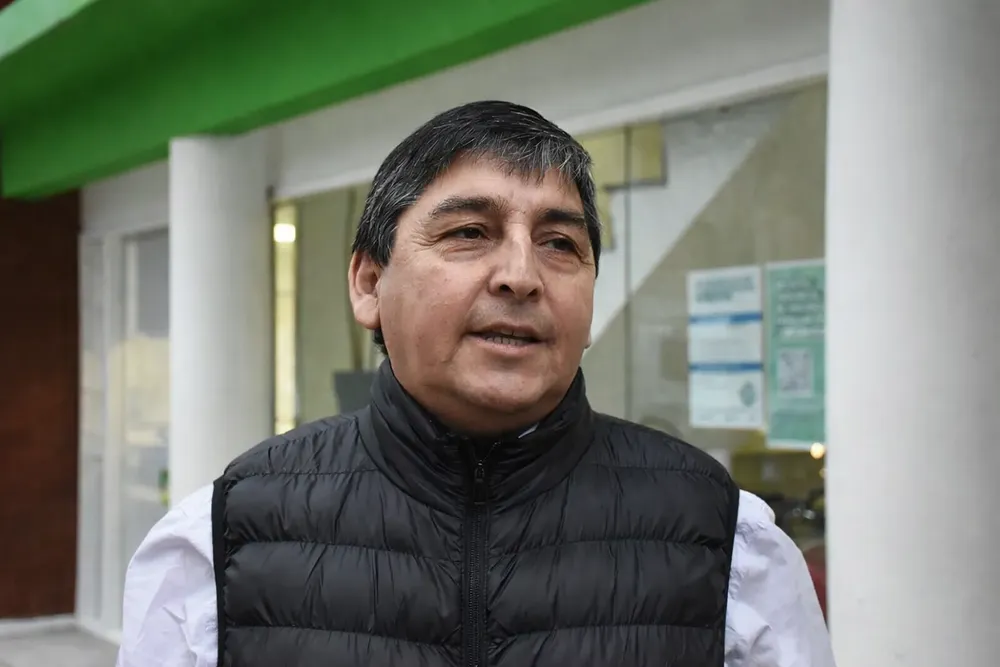

REGIONALES17/01/2026El secretario general de ATE Neuquén, Carlos Quintriqueo, acusó al Ministerio de Energía de violar el CCT y la Ley 3373, al impulsar nombramientos de “amigos y familiares”. Según publicó Neuquén Web, las incorporaciones se habrían concentrado en Hidrocarburos y el sindicato evalúa medidas legales y gremiales.

NeuquenNews

INTERNACIONALES17/01/2026El aumento de la violencia institucionalizada por el Estado bajo la administración de Donald Trump —especialmente a través de ICE— ha llevado a un punto de ruptura en el tejido social de Estados Unidos. Denuncias de abusos, muertes bajo custodia, represión de movilizaciones y la militarización de la aplicación de leyes migratorias explican por qué reaparecen discursos y prácticas similares a las del movimiento original de las Panteras Negras. Un análisis claro de hechos y patrones documentados.

Neuquén Noticias

ACTUALIDAD - POLICIALES18/01/2026Fue hallada con vida en la zona de bardas, al este de la Unidad de Detención 32 de Zapala

Neuquén Noticias

ACTUALIDAD19/01/2026Un informe del Observatorio de Tierras revela que tres departamentos del sur concentran niveles críticos de propiedad extranjera, en un contexto de incendios y disputa por recursos estratégicos.

Neuquén Noticias

ACTUALIDAD19/01/2026El inicio de la semana llega con temperaturas elevadas y viento persistente en toda la provincia de Neuquén, con diferencias marcadas entre las regiones y algunas zonas donde el clima podría cambiar durante la noche.

Neuquén Noticias

MEDIO AMBIENTE19/01/2026El intendente Carlos Koopmann recorrió junto a autoridades provinciales el avance de las obras del Programa de Viviendas Piloto, que busca integrar energías renovables y soluciones habitacionales innovadoras para la comunidad.

Neuquén Noticias

ACTUALIDAD - POLICIALES19/01/2026Un adolescente de 15 años mató a su padre en Valentina Sur mientras defendía a su madre de una brutal agresión. La Fiscalía investiga el hecho como legítima defensa en un nuevo episodio de violencia de género que sacude a Neuquén.

Neuquén Noticias

NACIONALES19/01/2026Con la ayuda del receso estival, La Libertad Avanza (LLA) consigue dilatar el armado de un puñado de comisiones bicamerales en el Congreso que generan llamativa ansiedad en la oposición no tanto por sus objetivos reales.

NeuquenNews

POLÍTICA19/01/2026El reciente cruce público entre dirigentes políticos sobre la política impositiva de la Municipalidad de Neuquén no es un hecho aislado: resume tensiones profundas en torno al papel del Estado y su financiamiento en un contexto de ajuste económico nacional. Según lo reflejó el portal neuquenweb, el enfrentamiento se dio entre Nadia Márquez, senadora nacional por La Libertad Avanza, y Claudio Domínguez, diputado provincial del Movimiento Popular Neuquino (MPN), a partir de las denominadas tasas retributivas, un conjunto de tributos municipales cuyo aumento fue cuestionado en las redes sociales.